Um texto em primeira pessoa no singular, que se alterna para o plural. Penso que assim o eu se expande em nós. Tento esfarelar um tanto dessa pretensa racionalidade dos ditames hegemônicos da arte contemporânea. É, porque, ainda que não seja nítido a todes, o sistema (essa figura onipresente e inacessível sempre à nossa espreita ou esse campo de regras bem agressivas em que trabalhamos e organizamos encontros, como uma exposição) impõe condutas. Texto difícil, citações complexas e lá no finalzinho uma mirada excêntrica sobre o trabalho, com um intuito de impor ainda mais barreiras. Volto à escrita, insistindo em driblar esse roteiro. E me proponho, por meio de um inesperado convite, a elaborar junto com você (que eu talvez nem venha a conhecer) um modo de narrar a experiência de estar com os trabalhos de Eneida Sanches.

Trago ainda outra infame advertência. Impossível não recorrer a Gloria Anzaldúa (veja, já estou me contradizendo, e não pedirei perdão). Refiro-me à importância de seu debate sobre os seus termos de adesão em alianças entre “mujeres-de-color” e “mulheresbrancas”. A escritora preta, lésbica, “de fronteira”(nascida no Texas, filha de mãe e pai mexicanes) escreve: “Mujeres-de-color (…), não se deixem enganar a ponto de esquecer que construir coalizão é uma tentativa de equilibrar relações de poder e destruir e subverter o sistema de dominação-subordinação que afeta até nossos pensamentos mais inconscientes. Nós vivemos num mundo em que os brancos dominam as pessoas de cor e nós participamos desse sistema a cada minuto de nossas vidas” (1988).

Não pretendo obter complacência. Mas, antes, trazer para este dispositivo de mediação, o tal do texto curatorial, algo que já é próprio dos nossos pactos sociais: a dominação, os privilégios e as diferenças que nos guiam e nos abrem e fecham portas, como “mujeres-de-color” e “mulheresbrancas”, pois, é preciso admitir, sororidade no singular e feminismo no singular são utopias inventadas pelas “mulheresbrancas”. Anzaldúa elabora a consciência disso. E é também quem nos diz que é preciso nos libertar da opressão, que “mujeres-de-color” precisam ser ouvidas e que é preciso saber (e assumir) de onde viemos e de nossas diferenças, para possivelmente nos conectar.

Eneida, isto pode ser uma carta. Sobre a dor de ser mãe e o medo de faltar às crias. Sobre guerreiras que corriam em batalhas, crianças nas ancas, lanças nas mãos. Sobre vestes brancas. Sobre Icu, e sobre sua função tão temida: finalizar a existência dos seres neste plano. Sobre saudade. Sobre debater-se e encarar de novo a morte. Sobre a dor de quem foi, de quem quis ir. Sobre esse movimento, nos dizem, o fluxo da vida, da criação, sobre o fim de um ciclo, sobre a passagem. Sobre alguém que encantou – aprendi esse verbo com este sentido há pouco. Nós não precisamos recorrer a Portinari, pois, lá, nos nossos tantos Nordestes, quem não tem terra de lida vai para debaixo do barro do chão na sua rede. Demasiadamente regionalista? Assim, como nos querem? Receio ser impossível não versar sobre esse costume quando nos deparamos com seus mais recentes desenhos.

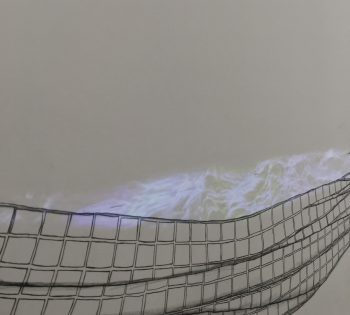

Toda imagem, toda experimentação entre a gravura e a instalação, todo desenho de Eneida Sanches não apresenta um caminho único. Tampouco para a própria artista. “Há que se dar a volta, para ver algo”, ela diz. Há que se deixar ver pelo objeto artístico de Eneida, para engendrar o ciclo de percepção, ouso pontuar. Gravuras, milhares delas; painéis em grandes e pequenos formatos; a presença do papel, das estruturas de metal, do chumbo feito em silhueta, das pedras de 34 milhões de anos, das pernas da mulher que busca ser mulher; os olhos de bois e tantos deles a nos encarar, a serem blusa, sapato e olhos de novo; a mulher grisalha, a mulher nadadora, a mulher franzida, a mulher em transe, a mulher baiana, a mulher Eneida e também suas matrizes – a genitora e a ioruba. Disso tudo jorram as formas de pertencer de Eneida, como artista, como professora, como mulher-muitas o tempo todo, assim como muitas de nós para sobreviver no Brasil.

“Tempo, tempo… dança com uma grelha na mão” foi fisgada enquanto Eneida desenhava e se encontrava em seus devaneios tão urgentes, enquanto pensava, quem sabe, na simultaneidade dos modos de habitar, ser mundo e seguir viva. Insistir, insistir e continuar a nadar. E, assim, se fez título da mostra de Eneida Sanches, organizada na Arteformatto, em São Paulo. O ano é 2023. E os tempos e as reticências, que os seguem, versam sobre o tempo de fôlego, de ampliar os pulmões, sobre o tempo de luto, em que as lágrimas ainda são sintomas de saudade, tempo também de seguir embalando-se na rede, correndo como os rios e ao mesmo tempo sendo pedra que sedimenta tempos imensuráveis para nossa vã filosofia. Pausa e movimento. Movimento e pausa. Os tantos ritmos que se inscrevem aí, nesses entres, estão na imagem de Eneida.

Há dança no tempo e tempo de dança nessa seleção de trabalhos. Há o tempo de viver o papel e o gesto com o grafite. Há o tempo como rastro da dança, enquanto se vê o tempo tornar-se tempo. Nesses trabalhos, o processo de criação se dá pela permanência do olhar, pela insistência de ver as coisas e a vida, com certa displicência até, e, assim, serem fundidas em outras realidades. Uma realidade que chamamos de arte, de vez em quando. E nos arquivos da artista, aqui revelados em seus trabalhos, há experiências e matéria-prima, instâncias basilares para sustentar sua obra que se materializa ora como um texto social, ora como um texto religioso, um rezo, uma benção. E também como um documento cultural e afetivo, como queiram, que retrata a vida dos seres que habitam as fronteiras dos tempos.

Galciani Neves

17 de fevereiro de 2023 – uma sexta-feira de Carnaval, depois de muito tempo sem Carnaval.

Artistas